2023/07/06

ブログ

ステンレスの種類って?ステンレスの大きな分類について紹介します。

ステンレスとは、鉄を主原料とする合金でクロムが10.5%以上含まれた、耐食性に優れた(錆びにくい)金属の名称で、正しくはステンレス鋼といいます。

ステンレス鋼が「なぜ錆びにくいか」ということについて、前回の記事ではご紹介しました。

今回は、ステンレスとは何か?という話の中から、ステンレス鋼の種類(形成組織による5分類)についてご紹介していきたいと思います。

一般的なステンレス鋼は形成する組織によって大きく5つに分類される

ステンレス鋼には多くの種類があります。日本産業規格(JIS)に掲載されているものだけでも100種類以上あるとのこと。

ステンレス鋼は、組織によって5つの系統に分類されています。

その5つが

「析出硬化系ステンレス鋼」は、それ以外の4つのステンレス鋼から遅れて開発されて規格化されていったたもので、ほかの系統と比較して種類が少ないようです。ステンレスの種類として紹介すらされていないことも少なくない様子…。ですが、きちんと日本産業規格(JIS)にも登録されています。

その5つが

- 「オーステナイト系」

- 「フェライト系」

- 「オーステナイト・フェライト系」

- 「マルテンサイト系」

- 「析出硬化系」

「析出硬化系ステンレス鋼」は、それ以外の4つのステンレス鋼から遅れて開発されて規格化されていったたもので、ほかの系統と比較して種類が少ないようです。ステンレスの種類として紹介すらされていないことも少なくない様子…。ですが、きちんと日本産業規格(JIS)にも登録されています。

ちなみに、ステンレス鋼は、一般的には圧延加工をされたステンレスを指していることが多いですが、鋳物(溶かした金属を型に流し込んで固めたもの)もあります。圧延加工されたものは「SUS」とついていることが多く、鋳物は「SCS」とついています。

どちらもステンレスで、同じ組織でも圧延加工されているか鋳物かによって違う名前になるようです。

「SUS」と「SCS」どちらも上記の5つの系統に分類することができます。

オーステナイト系ステンレス鋼

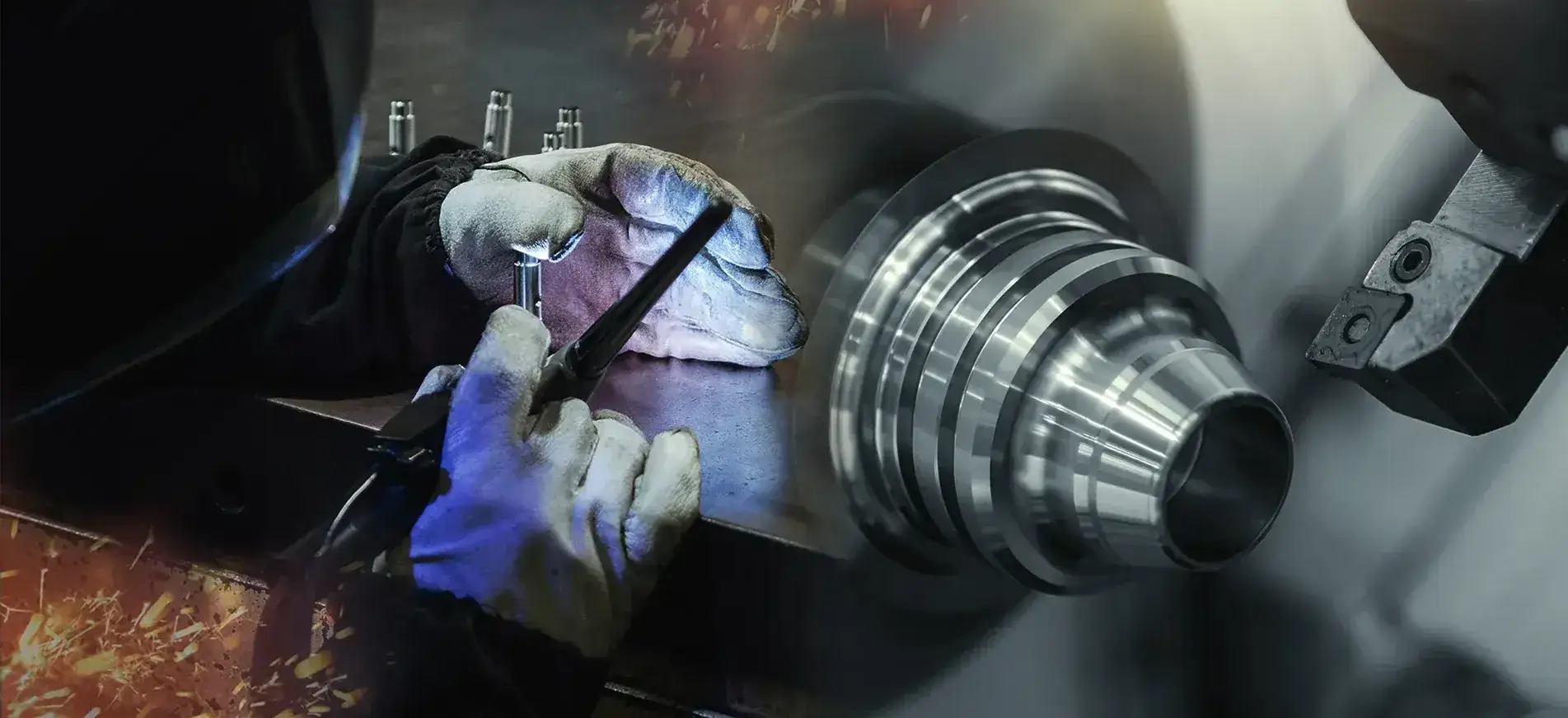

オーステナイト系ステンレス鋼とは18%のクロムと8%のニッケルを含んだSUS304やSUS302が有名なステンレスで、オーステナイト組織を形成するステンレスのことです。

その種類は30種類以上。一般的にステンレスと言えばこのオーステナイト系ステンレス鋼で、需要量は全ステンレスの60%を超えるとの話もあります。

≪オーステナイト系ステンレスの加工事例≫

フェライト系ステンレス鋼

フェライト系ステンレスとは、炭素の含有量が比較的低く、クロムが比較的多く含まれるステンレス(SUS430が代表的)で、フェライト相組織を形成するステンレスです。常温で磁性があります(磁石がくっつきます)。

家庭用機器や暖房機器、自動車部品等に使用されます。

オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼

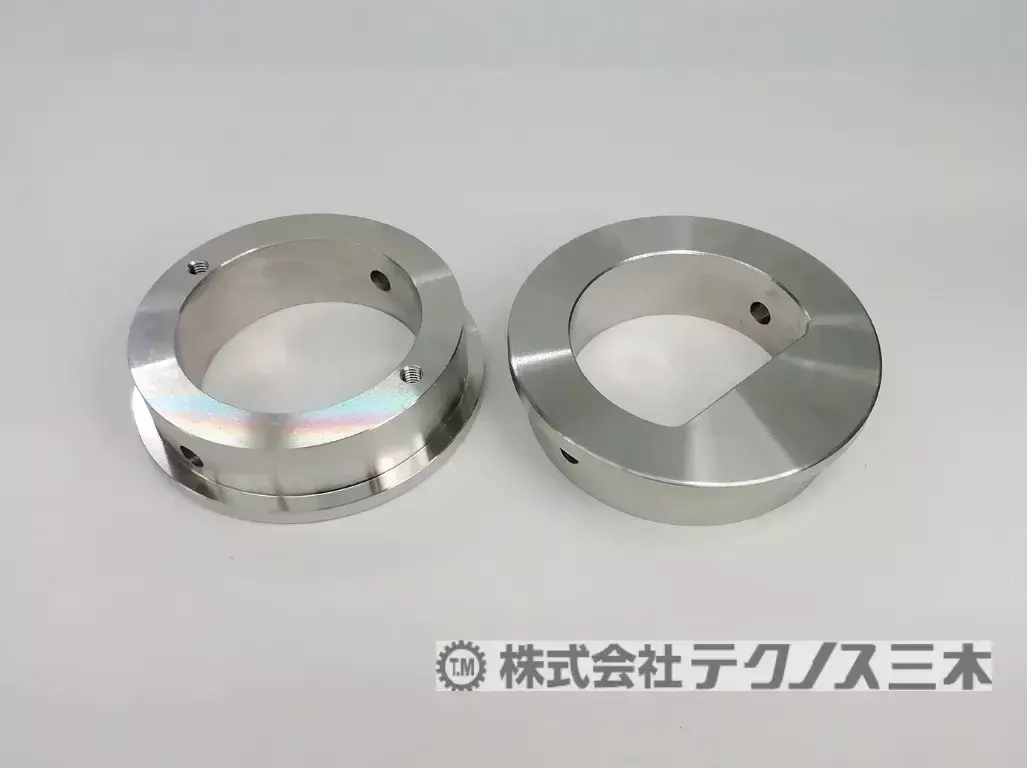

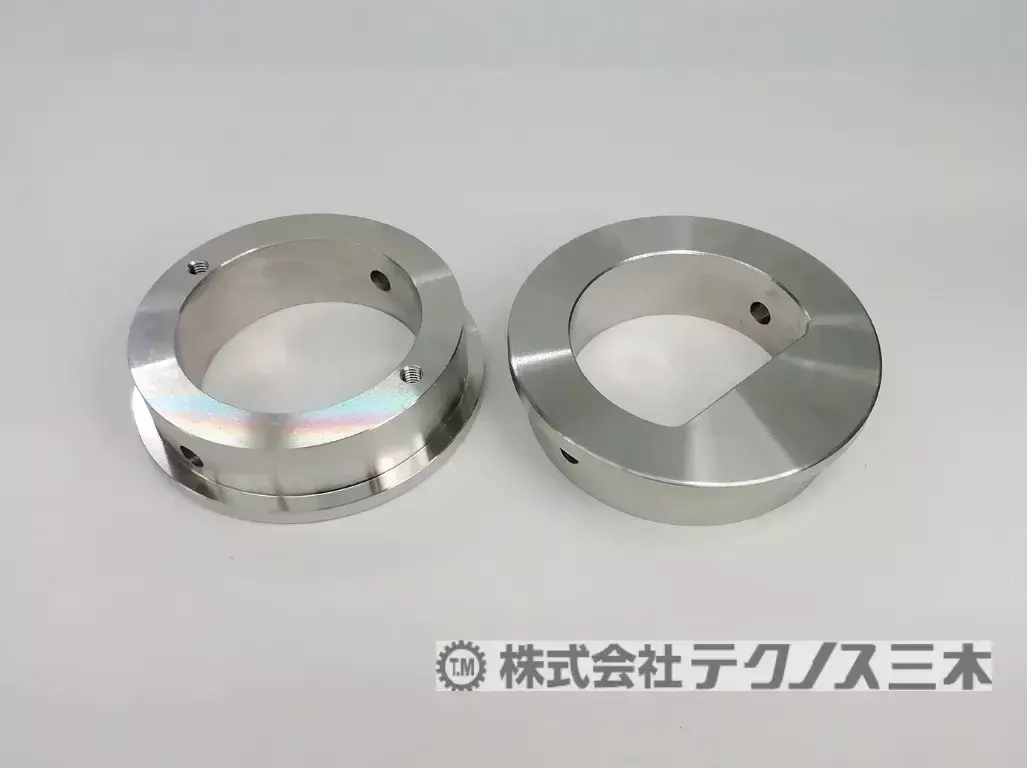

オーステナイト・フェライト系ステンレスは、オーステナイト組織とフェライト組織が共存しているステンレスで、2相ステンレスとも言われます。(JIS規格ではSUS329J1などが規定)

塩化環境での耐食性に優れており、オーステナイト系やフェライト系ステンレスよりも強度があります。化学プラントや海水を使う機器類などで使用されます。

≪オーステナイトフェライト系ステンレスの加工事例≫

マルテンサイト系ステンレス鋼

熱処理で反応を起こすステンレスで、組織の変態を起こすステンレスです。常温で磁性があります(磁石がくっつきます)。SUS403が代表的。

熱処理による焼き入れで硬化するために強度の必要な用途に使用されます。耐食性はほかのステンレスよりも弱めです。

≪マルテンサイト系ステンレスの加工事例≫

析出硬化系ステンレス鋼

析出硬化熱処理によって高い硬度が得られるステンレスです。耐食性はやや劣ります。(SUS630など)ニッケルやクロムなどの主要成分のほかに元素を添加し、熱処理によって析出させることによって硬化させるため、析出させる前のやわらかく加工しやすい状態で加工をしてから熱処理で硬化させることで精度の良い製品を作ることができます。

ステンレスは形成される組織によって大きく5つに分類され、それぞれの特性に合った用途で使用されている

ステンレスの種類の中でも大きな分類について紹介しました。

ステンレスにはものすごくたくさんの種類がありますが、形成する組織によって大きく5つに分類することができます。それぞれ違った特性を持っており、持つ特性に合った加工方法で製品として加工され、それぞれに合った用途で使用されています。

以上、ステンレスの5つの分類についてご紹介しました。

*** テクノス三木ではステンレス鋼の加工をしています。 ***